标题

- 标题

- 内容

直面“青春劫”:重疾年轻化趋势下的三重经济冲击与重疾险的不可替代守护

引言:数据敲响的警钟

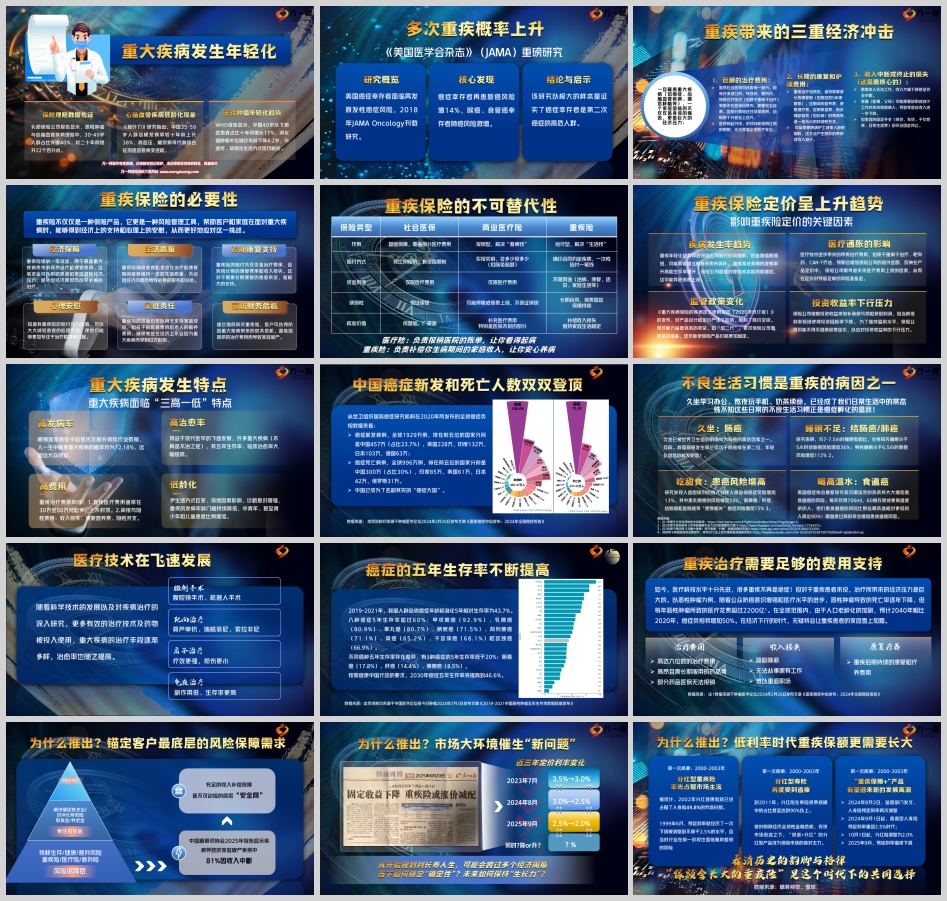

当“熬夜”、“奶茶”、“久坐”成为年轻一代的生活常态,一种无声的风险正在累积。头部保险公司的理赔报告揭示了一个触目惊心的事实:在恶性肿瘤与心脑血管疾病的理赔案件中,30-49岁的中青年群体占比已突破40%,较二十年前大幅提升了22个百分点。这并非孤例,世界卫生组织(WHO)的报告同样指出,中国40岁以下的癌症患者比例在十年间增长了17%。《柳叶刀》的研究则显示,中国35-59岁人群的心肌梗死发病率较十年前上升了38%。这些冰冷的数据共同指向一个不容置疑的结论:重大疾病的发生正呈现出显著的“年轻化”趋势,它不再是中老年人的专利,已成为悬在当代中青年头顶的“达摩克利斯之剑”。

第一部分:汹涌而来的浪潮——重疾年轻化的多维佐证

1.1 恶性肿瘤的低龄化侵袭

曾经的“老年病”癌症,如今正疯狂地向年轻群体蔓延。除了发病率的整体攀升,其发病谱系也在发生变化。消化道肿瘤,如胃癌、肠癌的中位确诊年龄下降了4.2岁。这背后是多重因素的叠加:遗传易感性、环境污染的长期效应,以及不健康生活方式的“催化”。年轻并非健康的绝对代名词,不良习惯正在为癌细胞的滋生提供温床——世界卫生组织已将久坐列为肠癌的高危因素;睡眠不足(每日小于5-6小时)会显著增加结肠癌和肺癌风险;高糖饮食则与多种“肥胖相关”癌症风险提升有关。

1.2 心脑血管疾病的提前“报到”

心梗、脑卒中这些听起来与年轻人无关的疾病,如今正频繁地出现在青年病房。高血压、糖尿病等代谢综合征的年轻化,如同推倒了第一张多米诺骨牌,极大地加速了血管病变的进程。高强度的工作压力、不规律的作息、失衡的饮食结构,让年轻人的血管提前老化、硬化,最终导致心脑血管事件的爆发式增长。

1.3 “三高一低”的严峻现实与多次重疾风险

根据国家癌症中心报告,人一生中罹患重大疾病的概率高达72.18%,远超出大众的普遍认知。重大疾病呈现出“高发病率、高治愈率、高费用、低龄化”的“三高一低”特点。更值得警惕的是,《美国医学会杂志·肿瘤学》(JAMA Oncology)的一项重磅研究揭示,癌症幸存者再患新的原发性癌症的风险比普通人高出14%,其中喉癌、食管癌幸存者后续患肺癌的风险更是激增。这意味着,战胜一次重疾后,患者并非一劳永逸,而是进入了另一个需要高度警惕的风险周期。

第二部分:生命不可承受之重——重疾带来的三重经济冲击

一旦罹患重疾,一个家庭面临的不仅是身体的剧痛与精神的煎熬,更是一场严峻的财务风暴。这场风暴通常由三个巨浪构成,足以摧毁一个缺乏准备的普通家庭的经济堤坝。

第一重冲击:巨额且持续的治疗费用

虽然社会医保构筑了基础防线,但其保障范围存在明显的“天花板”和“盲区”。

医保目录外的自费黑洞:许多拯救生命、提升疗效的进口药、靶向药、免疫药物以及尖端技术(如质子重离子治疗、CAR-T细胞疗法)往往不在医保报销目录内,需要患者完全自费。这部分费用动辄数十万,甚至上百万,是压垮许多家庭的“最后一根稻草”。

医保本身的限制:起付线、封顶线、报销比例这三道“门槛”,决定了医保无法覆盖全部医疗支出。患者家庭仍需承担相当比例的自付部分。

第二重冲击:漫长而隐形的康复与护理成本

重疾的治疗往往只是第一步,后续的康复过程同样漫长且昂贵。

持续的康复开支:以癌症为例,关键的5年康复期内,需要持续的营养支持、康复理疗、定期复查、购买辅助器具等,这些都是一笔不小的持续性开支。

护工成本与家庭照护的隐性损失:患者可能需要聘请专业护工,或迫使一位家庭成员(通常是配偶或父母)辞去工作专职照料。这直接产生了额外的现金支出,或导致了家庭总收入的“断流”。

第三重冲击:最核心的收入中断损失

这是最致命,也最容易被低估的冲击。

患者收入归零:罹患重疾后,患者本人几乎无法继续工作,其工资性收入会大幅下降甚至完全中断。

家庭总收入锐减:如前所述,家属因照护而离职或减少工作,使得家庭总收入雪上加霜。

刚性支出分文不减:与此同时,家庭的刚性开支——高昂的房贷、车贷、子女的教育费用、日常的生活开销——并不会因为疾病而停止。收入的“断崖式下跌”与支出的“刚性持续”形成了尖锐的矛盾,极易导致家庭财务链的断裂,甚至因病因债致贫。

中国精算师协会的报告一针见血地指出,在疾病导致的家庭破产案例中,高达81%的原因是收入中断。这充分说明,维持稳定的现金流,是抵御重疾风险最底层的“安全网”。

第三部分:定海神针——重疾险的必要性与不可替代性

在重疾风险面前,重疾险不仅仅是一纸合同,更是一种科学的风险管理工具和家庭财务的“稳定器”。

3.1 重疾险的核心必要性:定向解决核心矛盾

经济保障:它提供一笔一次性给付的、高额的保险金,让患者有机会选择最有效的治疗方案,而不必因经济原因放弃希望。

生活质量维持:确保家庭在风暴中能维持基本的生活水准,不必因经济问题而牺牲尊严与必要的服务。

长期康复支持:这笔钱不仅用于治疗,更能覆盖长期的康复费用和最重要的收入损失补偿,为患者的安心休养提供物质基础。

心理安慰与家庭责任:拥有重疾险,意味着拥有了对抗疾病的底气和从容,能更专注于治疗。同时,保险金可以用于履行家庭责任,确保子女教育、老人赡养不因疾病而中断。

预防财务危机:它是家庭财务规划的“防火墙”,能有效避免一场大病掏空家庭积蓄,甚至背上沉重债务的悲剧。

3.2 重疾险的不可替代性:与社保、医疗险的精准分工

许多人混淆了社会医保、商业医疗险和重疾险的作用,而正是这种混淆导致了保障的缺口。

保险类型 社会医保 商业医疗险 重疾险

作用 基础保障,广覆盖 报销型,解决“看病钱” 给付型,解决“生活钱”

赔付方式 按比例报销,有范围限制 实报实销,花多少报多少(扣免赔额) 确诊约定疾病,一次性给付一笔钱

资金用途 仅限医疗费用 仅限医疗费用 不限用途(治病、康复、还贷、家庭生活等)

核心价值 保基础 补充医疗费用,特别是医保不报的部分 补偿收入损失,维持家庭生活稳定

一个形象的比喻是:医疗险负责报销医院的账单,让你看得起病;而重疾险负责补偿你生病期间的家庭收入,让你安心养病。 两者功能互补,缺一不可,但重疾险在解决收入中断这一核心矛盾上,具有绝对的不可替代性。

第四部分:趋势与未来——为何现在是配置重疾险的关键窗口期

4.1 重疾险定价的上升压力

多个因素正共同推动重疾险的定价呈上升趋势:

疾病发生率与年轻化:理赔时间提前,缩短了保险公司的资金增值周期,可能需提高保费来弥补。

医疗通胀与技术革新:质子重离子、CAR-T等昂贵疗法的普及,预期将大幅增加保险公司的赔付成本。

投资收益率下行:在低利率环境下,保险公司依赖的投资收益下降,为维持盈利,可能不得不提高保费定价。

监管政策趋严:偿付能力监管体系的收紧,要求保险公司持有更多资本,这限制了产品的降价空间。

4.2 低利率时代与“会长大”的保额

回顾历史,每当预定利率下调,能够通过分红等方式实现“保额增长”的保险产品便会受到市场青睐。从2000年初分红健康险的兴起,到2011年分红险占据市场主流,历史一再证明,在利率下行周期中,“保底+增长”的产品是抵御通胀和锁定长期保障价值的明智之选。在当前预定利率从3.5%一路下调至2.5%乃至更低的背景下,“保额会长大的重疾险”正迎来新的发展高潮。它能让保障额度随着时间推移而增长,有效对抗通货膨胀导致的保额缩水,为长寿人生提供与风险同步增长的坚实防护。

4.3 医疗进步带来的希望与费用挑战

我们必须看到希望的一面:医疗技术在飞速发展。微创手术、靶向治疗、免疫治疗等大大提升了重疾的治愈率。国家数据显示,我国癌症5年相对生存率已提升至43.7%,其中甲状腺癌、乳腺癌等8种癌症的生存率已超过60%。重疾正逐渐变为一种需要长期管理的“慢性病”。但正如前文所述,更高的生存率往往伴随着更漫长、更昂贵的治疗与康复过程。这意味着,我们对重疾险保额的需求不是降低了,而是更高了。

结语:未雨绸缪的智慧,穿越周期的确定性

重疾年轻化已是不争的事实,它所带来的三重经济冲击更是任何普通家庭都难以独自承受的。在充满不确定性的时代,通过配置足额的重疾险,尤其是具备保额增长能力的重疾险,我们是在为家庭的未来锁定一份“确定性”。它是在风险降临时,能够兑现的一笔紧急现金,是维持生活体面的尊严基金,是让我们能够心无旁骛地与病魔抗争的坚实后盾。现在行动,不仅是为了应对当下的风险,更是为穿越未来的经济周期与长寿人生,构建一道稳固而灵活的财务安全网。这,正是一种穿越时空的远见与对自己、对家人最深沉的责任。

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师

万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4  浙公网安备 33040202000163号

浙公网安备 33040202000163号