标题

- 标题

- 内容

中国保险业已进入一个历史性的关头,它的未来在哪里?让我们从头说起。中国人均GDP已经连续两年超过10,000美元,并极有可能在2021~2022年的某个时间点跨过12,000美元大关,成为名副其实的“初级发达国家”。不止如此,中国已定下了2035年成为“中等水平发达国家”的中期发展目标。这意味人均GDP将超过30,000美元。那时,中国人的消费能力与消费意识都将迈上一个更高的台阶。这显然对保险行业的大发展极其有利。

其一,中国已经接近全面开放的境内金融市场。大量外资涌入带来激烈竞争的同时,也带来无数新知识和新机遇,进一步刺激保险业发展;其二,中国控制新冠肺炎疫情的成功以及经济从疫情中的迅猛复苏,已进一步拉开了我们与其他发展中国家乃至新兴国家的差距。这意味着中国消费者在服务消费的能力与质量提升方面,“跨台阶”的速度会更快;其三,疫情的发生以及国内外处理疫情的措施与效果的天差地远,让许多人重新认识到了“健康”“安全”“保险”的重要性。

这等于进行了一次纯粹而彻底的国民基础教育,对于保险业来说是极其重要的推动力。不可否认的是,在迎接新契机时,必须克服国内商业保险的一些痼疾。至于如何克服,这与保险业的供给面与需求面有关。即便外资不进入,我国的保险从业人员已深感谋生不易,意欲放弃的人不在少数。针对这种情况,具体如何解决,思路如下: 第一,全面重塑从业人员对保险行业的认知。无论从哪个角度来讲,保险业都是一个利国利民的行业。从微观来说,这是正规金融业,理应人人称羡;从宏观来说,商业保险不但能够确保普罗大众的幸福生活。

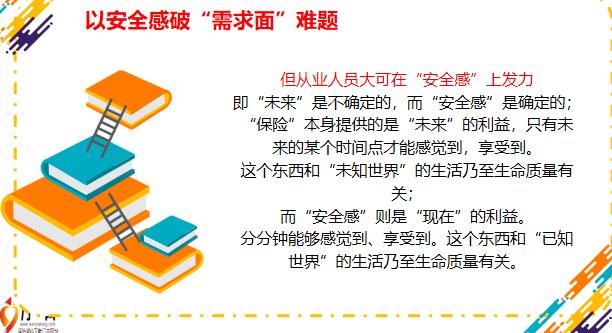

而且能帮助国家节省资源,弥补全民医保资金池和保险覆盖范围不足的问题,是积德行善、功在千秋的高尚职业。第二,提高入行门槛,加强业务培训,提升从业人员整体职业素养。目前,国内商业保险领域也面临着比较严重的“需求面”矛盾。比如,许多家庭宁可每年给孩子报各种课外班,动辄花费几万元,也不愿买一份保险;再如,许多年轻人宁可办许多健身卡、理发卡,也不愿配置一份健康险。为何会这样?因为在其他领域花掉的钱对他们来说是“看得见、摸得着的物质或服务”,所以总体“不亏”;可保险就不一样了,这个东西“看不见、摸不着”,完全是对“未来”的投资,因此不容易打动他们。

但从业人员大可在“安全感”上发力即“未来”是不确定的,而“安全感”是确定的;“保险”本身提供的是“未来”的利益,只有未来的某个时间点才能感觉到,享受到。这个东西和“未知世界”的生活乃至生命质量有关;而“安全感”则是“现在”的利益。分分钟能够感觉到、享受到。这个东西和“已知世界”的生活乃至生命质量有关。

安全感这3个字对现代人来说很重要:交通工具和交通手段越来越丰富,人们出于旅游、探亲或出差等事由的需要,越来越频繁地奔波于各种长中短距离的目的地之间;与此同时,社会竞争激烈,现代人可能分分钟被淘汰,失去工作和稳定生活;上有老、下有小,生活的压力压得人喘不过气,也让身体严重透支……所有这些带来的最直接结果就是:焦虑。

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师

万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4  浙公网安备 33040202000163号

浙公网安备 33040202000163号