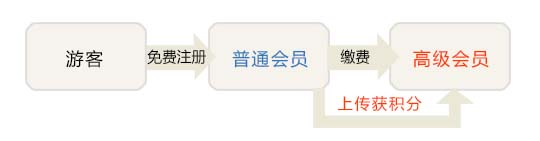

标题

- 标题

- 内容

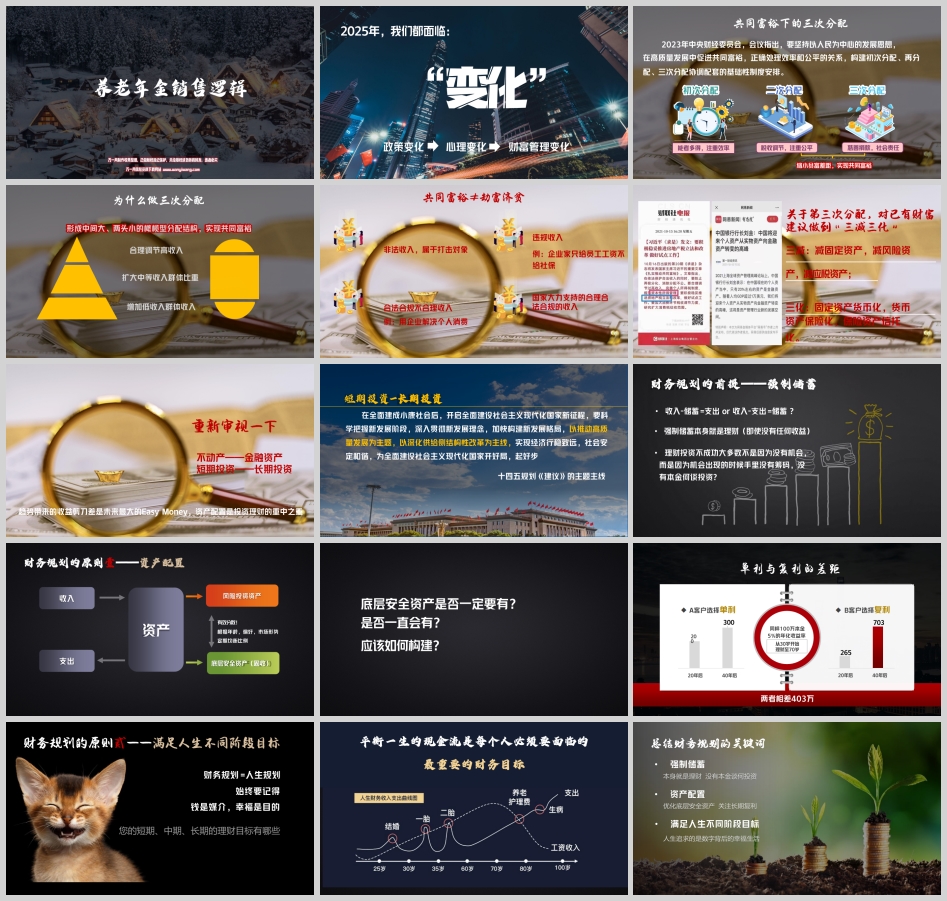

2025共同富裕时代的财富密码:分红险如何成为资产配置的“压舱石”

2025年,“共同富裕”不再是停留在政策文件中的关键词,而是渗透到经济生活每个角落的实践方向。从“效率优先”到“公平与效率并重”,从“初次分配”到“三次分配”的制度设计,从“不动产崇拜”到“长期价值投资”的理念转变,中国财富管理市场正经历着一场深刻的变革。在这场变革中,分红保险以其“固收+收益、终身保证、政策护航”的独特优势,成为高净值人群资产配置的“新刚需”,更成为养老年金销售的核心逻辑支撑。

一、共同富裕下的三次分配:财富管理的“政策锚点”

2023年中央财经委员会第十次会议明确提出“构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排”,将共同富裕从“理念”推向“实践”。这一顶层设计不仅重塑了财富分配的规则,更深刻影响着每个家庭的财富管理策略。

1. 三次分配的逻辑:从“效率”到“公平”的进阶

•初次分配:以市场为导向,强调“能者多得”,通过劳动、资本、技术等生产要素贡献获取收入。这是财富积累的“第一桶金”,但易受市场波动影响,可能导致贫富差距扩大。

•再分配:以政府为手段,通过税收(如个人所得税、房产税)、社会保障(如基本养老保险、医疗保险)调节收入差距,注重“公平兜底”。但再分配的“刚性”特征(如税收法定)难以覆盖所有个性化需求。

•三次分配:以社会为主体,通过慈善捐赠、保险信托等工具实现“自愿调节”,是“先富带后富”的关键桥梁。其核心是“合法合规、自愿参与”,既避免“劫富济贫”的误读,又能精准满足高净值人群的财富传承与社会价值实现需求。

2. 三次分配下的财富管理新命题

共同富裕的目标是“形成中间大、两头小的橄榄型分配结构”,这意味着:

•高收入群体需通过合理方式“减负”(如减固定资产、减风险资产、减应税资产),同时将财富“三化”(固定资产货币化、货币资产保险化、保险资产信托化),实现财富的“安全传承”与“社会价值”。

•中等收入群体需通过强制储蓄与长期投资扩大“财富蓄水池”,避免因短期消费透支未来购买力。

•低收入群体则需通过政策保障(如基本养老、医疗)与普惠金融(如小额保险)提升抗风险能力。

在这场财富“再分配”的浪潮中,分红保险因其“安全性、收益性、传承性”的三重优势,成为连接三次分配的关键工具——既能为高净值人群提供“保险资产信托化”的传承通道,又能为中等收入群体提供“强制储蓄+长期增值”的财富积累方案。

二、财富管理的“范式革命”:从短期投机到长期价值

2025年的财富管理市场,“短期投机”正让位于“长期价值”,“不动产崇拜”正转向“金融资产配置”。这一转变背后,是经济周期、政策导向与人口结构的三重驱动。

1. 从“不动产”到“金融资产”:财富载体的迭代

过去20年,中国家庭财富的70%以上以房产形式存在。但随着“房住不炒”政策的深化、房地产税试点的推进,不动产的“投资属性”大幅弱化。相反,金融资产(如股票、基金、保险)因流动性强、收益弹性大、与经济增长挂钩更紧密,成为新的财富载体。

以房产与保险的收益对比为例:一套1000万的房产,若年租金回报率2%(年收益20万),20年后总收益400万(未计折旧);而一份年交10万、交20年的分红险,若年化收益4%(复利),20年后保单价值可达270万(含现金价值与分红),且终身稳定增值。看似房产“绝对值”更高,但保险的“终身现金流”与“抗通胀”特性,更契合养老、教育等长期需求。

2. 从“短期投资”到“长期投资”:时间价值的觉醒

“赚快钱”的时代已经结束。数据显示,2015-2024年,A股市场年化波动率达25%,P2P暴雷、虚拟货币崩盘等事件频发,短期投机的高风险暴露无遗。而长期投资因能平滑市场波动、享受复利红利,成为更稳健的选择。

以“单利”与“复利”的对比为例(见图1):

•客户A选择单利3%的产品,100万本金存20年,本息合计160万;存40年,本息合计220万。

•客户B选择复利3%的产品(如分红险),100万本金存20年,本息合计180万;存40年,本息合计320万。

40年后,两者差距达100万。这正是“时间复利”的魅力——越早开始长期投资,财富增值的“加速度”越明显。

三、财务规划的“底层逻辑”:强制储蓄与资产配置

在共同富裕与长期投资的背景下,财务规划的核心已从“追逐高收益”转向“平衡安全性与增值性”。其中,强制储蓄是起点,资产配置是关键。

1. 强制储蓄:财富积累的“第一法则”

“收入-支出=储蓄”是大多数人的消费模式,但这种模式下,储蓄往往因“月光”而落空。真正的财务规划应遵循“收入-储蓄=支出”——先存后花,强制积累。

强制储蓄的意义不仅在于“攒钱”,更在于“锁定未来”。例如,一对30岁的夫妻,每月强制储蓄5000元(年交6万),连续20年,若以分红险复利3%计算,60岁时可累积约230万(含分红),这笔钱可作为养老金、子女教育金的“安全垫”。反之,若每月消费5000元,20年后储蓄为0,养老将完全依赖社保或子女,风险极高。

2. 资产配置:分散风险的“护城河”

单一资产的风险不言而喻:房产可能受政策调控,股票可能因市场波动亏损,存款可能因通胀贬值。资产配置的核心是“不把鸡蛋放在一个篮子里”,通过“底层安全资产+增值资产”的组合,实现风险与收益的平衡。

•底层安全资产(占比40%-60%):以分红险、国债、大额存单为主,特点是“保本+稳定收益”(如分红险的2%终身保证收益),确保财富“不缩水”。

•增值资产(占比30%-50%):以股票、基金、私募股权为主,特点是“长期增值”,分享经济增长红利。

•流动性资产(占比10%-20%):以货币基金、活期存款为主,应对突发支出(如医疗、教育)。

这种配置模式下,即使增值资产短期亏损,底层安全资产也能覆盖基本需求;当市场回暖时,增值资产又能放大收益。例如,2022年股市下跌20%,但某客户因配置了40%的分红险(年化2%),整体资产仅亏损5%,远低于全仓股票的-20%。

四、分红险的“固收+”优势:穿越周期的“安全垫”

在共同富裕与长期投资的双重背景下,分红保险因其“固收+收益、终身保证、政策护航”的特性,成为资产配置的“最优解”。

1. 政策支持:国家背书的“长期主义”工具

新国十条明确提出“保险要满足财富管理需求”,监管层鼓励险资“长期投资、价值投资”。2024年,保险资金运用余额达28万亿元,其中投向实体经济的比例超40%,涵盖科技创新、新能源、养老产业等国家战略领域。选择分红险,不仅是选择一种金融工具,更是与国家经济发展同频共振。

2. 收益结构:“下有保底,上有弹性”的“固收+”

分红险的收益由两部分组成:

•固定收益(2%-3%):写入合同,终身保证,不受市场波动影响。

•浮动收益(分红):根据保险公司投资业绩分配,若公司投资收益率达5%,客户可分享约4.1%(扣除运营成本);若投资收益率达10%,客户可分享约7.6%(历史数据参考中英人寿2021-2024年综合投资收益率7.9%)。

这种“下有保底、上有弹性”的结构,完美匹配了共同富裕背景下“安全保值+适度增值”的需求。例如,某高净值客户配置1000万分红险,若年化收益4%(复利),20年后保单价值可达2191万(含分红),既能覆盖子女教育、养老等刚性支出,又能通过增值部分参与社会财富增长。

3. 功能延伸:财富传承的“法律盾牌”

除了收益优势,分红险的“信托化”功能(如指定受益人、分期给付)更契合三次分配中的“财富传承”需求。例如,客户可通过分红险指定子女为受益人,约定“30岁前每年领取5万生活费,30岁后每年领取10万+分红”,既避免子女挥霍,又能保障其一生现金流。这种“法律+金融”的双重保障,比单纯赠与或遗嘱更安全、更灵活。

五、养老年金的销售逻辑:从“产品推销”到“人生规划”

在共同富裕与养老压力加剧的背景下,养老年金的销售已从“卖产品”转向“卖解决方案”。其核心逻辑是:通过强制储蓄与资产配置,帮助客户平衡一生现金流,实现“老有所养、富有所传”。

1. 养老金缺口:不得不面对的现实

根据社科院数据,2035年我国基本养老保险基金将耗尽累计结余,届时退休人员的养老金替代率(退休金/退休前工资)可能降至30%以下。若仅依赖社保,退休后生活质量将大幅下降。因此,补充养老年金是刚需。

2. 养老年金的核心价值:“终身现金流”的确定性

养老年金的最大优势是“终身领取”——无论活多久,每月/每年都能领取固定金额,避免“人活着、钱没了”的风险。例如,30岁女性年交10万、交20年,60岁起每年可领取约15万(保证领取20年),若活到90岁,累计领取465万,远超所交保费(200万)。这种“确定性”,是其他金融工具(如股票、基金)无法提供的。

3. 结合分红险:养老年金的“增值引擎”

单纯的养老年金收益较低(当前保证利率约3%),若叠加分红功能,可进一步提升收益。例如,某养老年金险附加分红,若保险公司投资收益率达5%,客户除3%的保证收益外,还可分享约2.1%的分红(综合收益率5.1%),长期来看,收益将显著高于普通养老年金。

结语:分红险是共同富裕时代的“财富公约数”

2025年,共同富裕不是“均贫富”,而是“让每个人都能分享经济发展的成果”;三次分配不是“道德绑架”,而是“让财富流动更有温度”;分红险不是“投资神器”,而是“普通人实现财富安全与增值的踏实路径”。

从强制储蓄到资产配置,从短期投机到长期价值,从单一产品到人生规划,分红险以其“安全、稳定、可传承”的特性,成为连接政策、市场与个人需求的“桥梁”。在这个充满不确定性的时代,选择分红险,不仅是选择一种金融工具,更是选择一种“与时间为友、与国运同行”的生活方式。

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师

万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4  浙公网安备 33040202000163号

浙公网安备 33040202000163号