标题

- 标题

- 内容

环境与学习的共生之道:从韩愈到德鲁克的终身成长哲学

一、引言:跨越时空的智慧共鸣

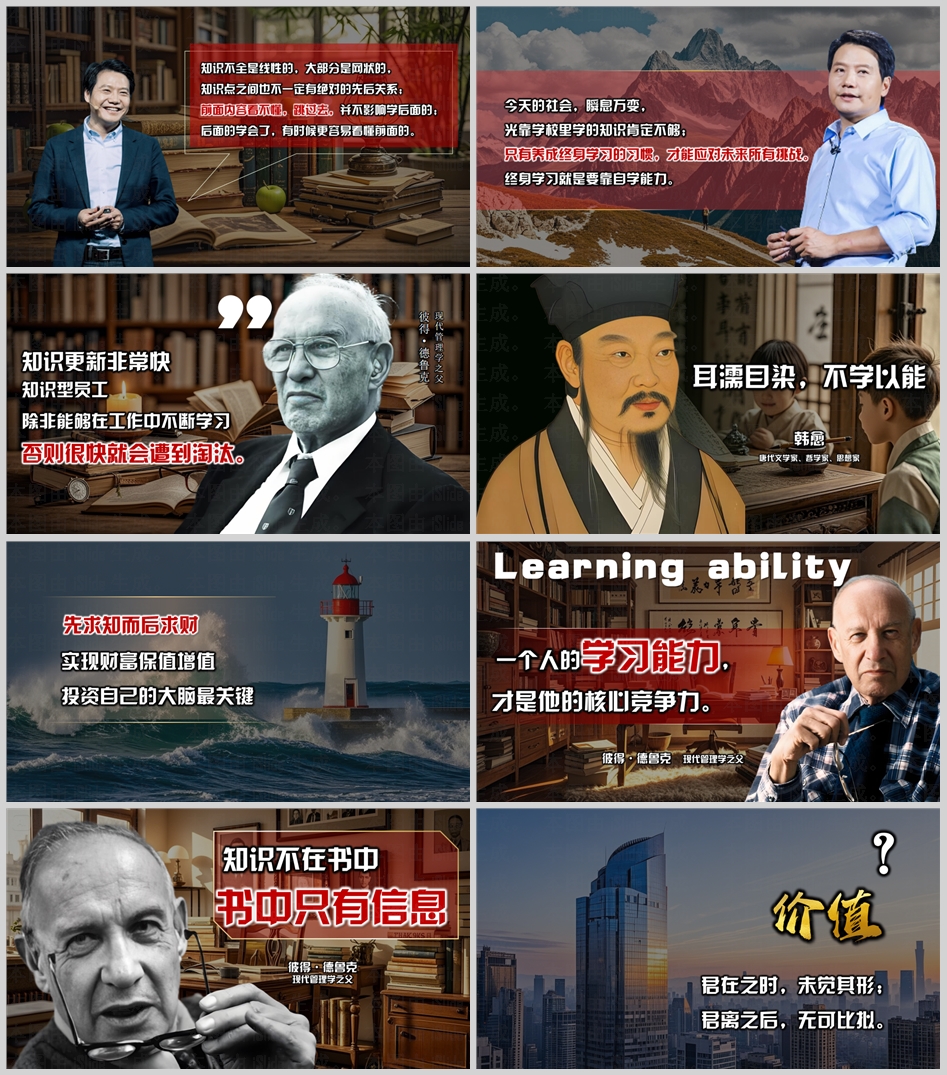

在知识迭代加速的21世纪,"终身学习"已成为个体适应社会变革的核心能力。彼得·德鲁克作为现代管理学奠基人,曾提出"未来的文盲不是不识字的人,而是不会学习的人"的警示;而唐代文豪韩愈在《清河郡公房公墓碣铭》中以"耳濡目染,不学以能"揭示了环境对人的塑造力量。两位思想巨匠的隔空对话,共同勾勒出人类成长的本质规律:学习不仅是主动积累的过程,更是环境浸润的产物。这种双重维度为我们构建了理解终身学习的全新框架。

二、德鲁克的终身学习观:动态适应中的自我革新

1. 知识工作者的进化论

德鲁克在《21世纪的管理挑战》中指出,20世纪企业依靠"资本与劳动力",而21世纪的核心资源是"知识型员工"。他预言,持续更新知识储备的能力将成为区分平庸与卓越的分水岭。这种观点在硅谷的"代码即语言"文化中得到印证:程序员必须每18个月更新技术栈才能保持职业竞争力。

2. 系统化学习的三重维度

认知维度:建立"可迁移知识体系",如财务总监同时掌握数据分析技能;

实践维度:通过项目复盘实现"经验晶体化",麦肯锡顾问的案例库迭代机制即是典范;

反思维度:践行"反馈分析法"(Feedback Analysis),德鲁克建议记录重大决策预期与结果偏差,以此校准认知模型。

3. 组织学习生态的构建

德鲁克特别强调"学习型组织"的建设,认为企业必须将培训预算视为战略投资而非成本项。丰田的"改善提案制度"要求每位员工每年提交20项改进建议,正是将个体学习转化为组织能力的典型案例。

三、韩愈的环境塑造论:隐性教育的力量

1. "染于苍则苍"的实证研究

哈佛大学"成人发展研究"追踪80年发现:成长环境中认知刺激水平每提升1个标准差,个体晚年健康概率增加23%。这验证了韩愈"居必择乡,游必就士"的洞见。硅谷工程师的社交圈中,67%的技术突破源于非正式交流,印证了环境触发的"暗知识"传递。

2. 文化资本的代际传递

法国社会学家布迪厄提出的"文化资本"理论,在浙江龙泉青瓷匠人家族中得到具象化呈现:学徒通过观察师傅拉坯时的手势节奏、窑火调控时的体态语言,实现技艺传承。这种"做中学"模式,使青瓷烧制合格率比学院派高出41%。

3. 数字时代的空间重构

在线教育平台Coursera的"学习社群"功能显示,参与小组讨论的学员完课率比独立学习者高78%。虚拟环境正创造新型"数字染缸",Coursera金牌导师通过设计"知识拼图游戏",使学习者日均有效时长从22分钟提升至47分钟。

四、双向赋能:构建学习-环境动态平衡系统

1. 个人层面的环境设计

物理场域:硅谷工程师采用"番茄工作法+白噪音"组合,使专注效率提升3倍;

人际网络:TED演讲者平均拥有9.7个跨领域联系人,构建立体知识网络;

数字生态:Notion用户的"第二大脑"建设者,通过自动化信息流实现认知升级。

2. 组织层面的场景革命

微软实施的"黑客马拉松"制度,要求每个团队每季度用48小时解决真实业务问题,使产品迭代速度提升50%。这种"将工作环境改造为学习实验室"的模式,正在重塑组织进化路径。

3. 社会层面的基础设施

新加坡"学习型城市"计划,在组屋区设置"知识亭",居民可扫码获取政府补贴的技能课程。这种将公共空间转化为学习节点的实践,使市民终身学习参与率从32%跃升至68%。

五、未来图景:元宇宙时代的认知革命

当Meta的VR会议系统使跨国协作效率提升40%,当Neuralink脑机接口开始模拟"集体心智",环境与学习的边界正在消融。未来的学习将呈现三大特征:

情境沉浸:历史事件可通过AR技术"亲历式"学习;

神经适配:AI教练根据脑波数据调整教学节奏;

生态共生:企业、社区、个人形成"学习价值网络"。

六、结语:在流动中构建永恒

从韩愈笔下的"乡校"到德鲁克预言的"知识社会",人类始终在寻找环境与学习的共振频率。当我们在杭州云栖小镇的创业园区看到程序员们自发组织的"午间技术沙龙",在东京茑屋书店的"生活提案区"见证消费者变成内容创作者,便能理解:真正的终身学习,既是向内的自我革命,也是向外的环境共创。这种动态平衡的智慧,或许正是应对不确定未来的终极生存策略。

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师

万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4  浙公网安备 33040202000163号

浙公网安备 33040202000163号